Primary tabs

Береговая экспедиция на МЭС о. Попова (Жуковская)

Работы экотоксикологического отряда были разделены на две группы – биохимические исследования и гидробиологический комплекс работ.

Биохимические исследования.

Одной из задач биохимических исследований являлось изучение сезонной изменчивости (весна, лето, осень) активности ключевого фермента детоксикации ксенобиотиков глутатион-S-трансферазы (ГST) у Mizuhopecten yessoensis.

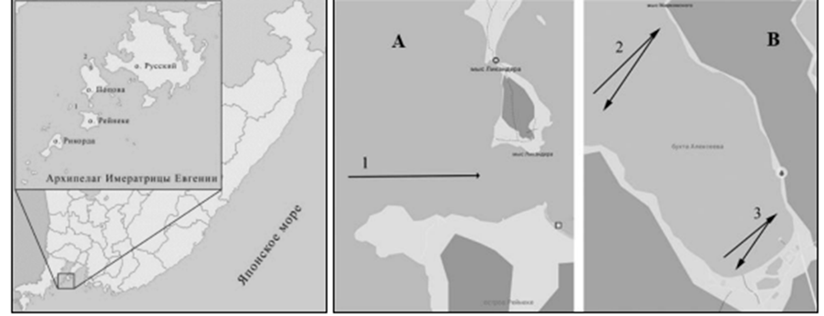

Особи двустворчатого моллюска Mizuhopecten yessoensis были выловлены в акватории (42°58´21´´N, 131°46´36´´E) залива Петра Великого в марте (рис 1.).

Рис. 1. Карта-схема места отбора (42°58´21´´N, 131°46´36´´E) особей двустворчатого гребешка Mizuhopecten yessoensis в марте 2024 года.

У контрольных животных (аборигенов) была извлечена пищеварительная железа и жабры с немедленным погружением в жидкий азот. Остальная группа животных была помещена в аквариум с постоянной температурой 17 0С и сменой воды раз в два дня. Первая группа «адаптированных» особей была отобрана на следующий день после пересадки. Отбирали те же исследуемые ткани с немедленным погружением в жидкий азот. В дальнейшем обор проб проходил каждую неделю в течение 4-х недель.

Результаты биохимических работ находятся в стадии обсуждения.

Остальные сезонные работы данного эксперимента были перенесены на 2025 год.

2. Исследования по изучению проблемы загрязнения морской среды микропластиком.

Была исследована способность к биоразложению пластиковых фрагментов полипропилена in vitro. Дана оценка способности пищеварительных ферментов и ферментов кристаллического стебелька «разрушать» пластик в гомогенатах исследуемых тканей у двустворчатого моллюска M. yessoensis.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием Statistica 7. Для оценки достоверности изменений параметров использовали U-критерий Манна-Уитни для непараметрических переменных. Значимость была установлена при p < 0,001 и p < 0,01 соответственно.

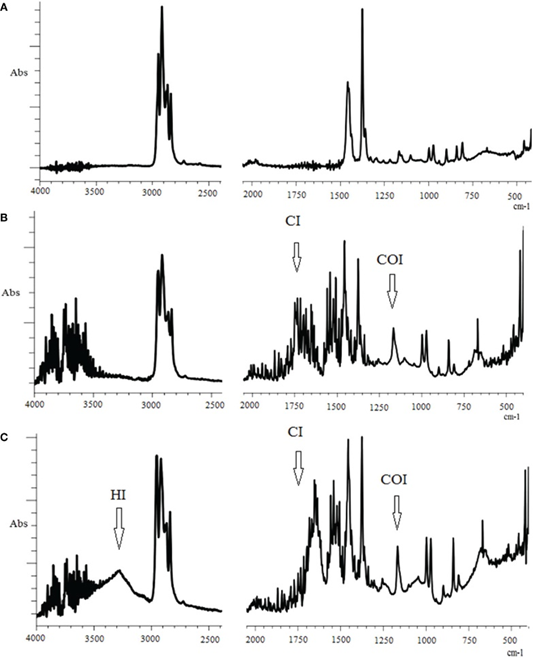

Рис. 2. ИК-спектры полипропилена после 3 дней инкубации: (А) в буфере (контроль), (Б) в гомогенате пищеварительной железы, (В) в кристаллическом гомогенате. CI - карбонильный индекс; HI - гидроксильный индекс; CPI - углеродно-кислородный индекс.

В ходе проделанной работы, нами было высказано предположение, что регистрация дефектов в полимерной цепи из–за появления функциональных групп (C=O, C–O–R, C-OH и C=C) указывает на инициирование и ускорение процессов окислительной деградации полипропилена после обработки этих фрагментов комплексом пищеварительных ферментов пищеварительной железы и кристаллического стебелька приморского гребешка. Следует подчеркнуть, что нами обнаружена ускоренная химическая модификация полипропилена в ходе 3-дневных экспериментов, тогда как в естественных условиях микропластик может сохраняться и подвергаться ферментативной обработке в течение более длительного периода времени. Более того, в морских экосистемах этот процесс может многократно повторяться с другими особями вида или другими организмами с иным пищевым поведением. По сути, с экологической точки зрения морские беспозвоночные-фильтаторы могут ускорить биотрансформацию искусственных полимеров. Таким образом, срок службы пластика должен быть значительно меньше, чем предполагается в настоящее время. Хотя эта гипотеза требует дальнейших исследований, логично предположить, что результаты этих исследований дают основу для пересмотра характера взаимосвязи между морскими беспозвоночными и микропластиком, загрязняющим морскую среду.

Гидробиологические исследования.

Ежегодный мониторинг заселения рифовых конструкций и околорифового пространства разными видами гидробионтов и подсчет их количества.

Гидробиологические работы включали в себя анализ обрастания искусственных рифов, которые были установлены в б. Алексеева (рис. 3.) в феврале 2020 г. - ИР2, и июне 2021 - ИР1. С борта лодки Forvard MX420FL был проведен осмотр обрастания, с помощью подводного дрона Gladius mini, фиксируя основные поясообразующие группировки гидробионтов-обрастателей, характер их расположения. Организмы-обрастатели и организмы, заселяющие искусственный риф определяли до рода или вида.

Рис. 3. Карта-схема мест установки ИР в бух. Алексеева МЭС о. Попова.

ИР-1 - 42059’07’’, N 131043’35’’E

ИР-2 - 42059’02’’, N 131043’30’’E

Небольшое наличие органической взвеси в толще воды в районе ИР-1 в октябре месяце позволяет дать детальное описание и характеристику обрастания ИР видами гидробионтов, являющимися типичными обрастателями и представителями флоры и фауны прибрежных вод залива Петра Великого.

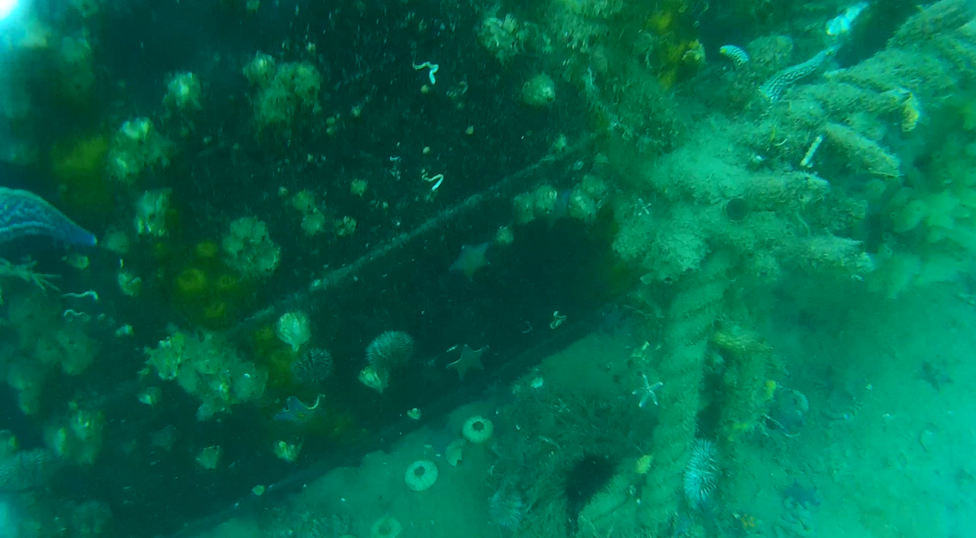

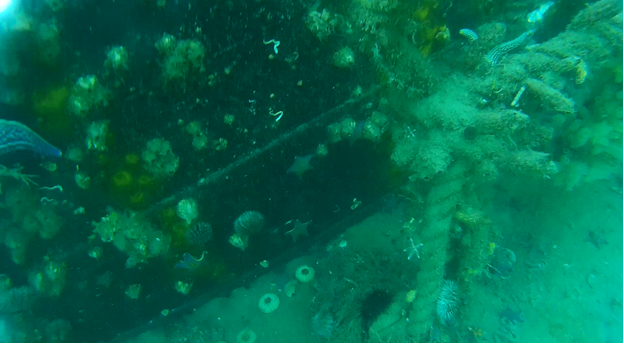

По первой, предварительной оценке можно отметить крупные объекты бентоса в донном сообществе, а также среди организмов-обрастателей поверхности ИР (Рис. 4).

На глубине 9 м в центральной части б. Алексеева вблизи ИР №1 наблюдается илисто-песчаный грунт с примесью пустых раковин, а также живых представителей двустворчатых и брюхоногих моллюсков, фрагментами листовых пластин, Ulva fenistrata. Среди организмов эпибентоса преобладают хищные морские звезды Patiria pectinifera (более 10 экз./м2), Distolasterias nipon (Doderlein, 1902), до 3 экз./м2, приморский гребешок Mizuhopecten yessoensis (5 экз./м2), серый морской еж Strongylocentrotus intermedius (1-2 экз./м2), единично отмечен черный морской еж Mesocentrotus nudus. На поверхности осадка присутствуют офиуры Amphipholis kochii (до 5 экз./м2), молодь морской звезды Asterias amurensis (1 экз./м2).

Рис. 4. Приморский гребешок и скопление морских звезд, кольчатых червей на заиленном участке дна вблизи ИР-1

Рис.5. Черный и серый морские ежи, морские звезды Patiria pectenifera, Distolasterias nipon, молодь морской звезды Asterias amurensis

Рис.6. Серый морской еж, многочисленные усоногие раки в известковых домиках, морские губки в сообществе обрастаний поверхности стенки ИР-1

Рис. 7. Морская звезда Asterias amurensis, устрица тихоокеанская, известковые трубки полихеты Hydroides ezoensis, редкие Balanus rostratus на поверхности стенки ИР-1 обрастания усоногими раками Balanus rostratus. Поверхность некоторых раковин мидии покрыта корковыми водорослями.

В составе эпифауны ИР-1 также присутствует ценный охраняемый представитель голотурий – дальневосточный трепанг Apostichopus japonicus (до 5 экз./м2). На поверхности илистого осадка местами можно наблюдать скопления спиралевидных экскретов – следы жизнедеятельности трепанга.

Рис. 8. Дальневосточный трепанг, серый морской еж, устрица, морские звезды на илистом дне и поверхности ИР, а также скопления асцидии Ciona savignyi.

Поверхность (стенка шхуны) установки ИР-1 плотно покрыта организмами обрастателями.

В составе отмечены Balanus rostratus, гидроиды Obelia longimissima, морские губки, корковые водоросли Lithothamnion sonderi, Bossiella compressa, многочисленные известковые трубки полихет Neodexiospira alveolata, Hydroides ezoensis, Serpula sp.

На канатах отмечены асцидии Styela clava, Ciona savignyi.

Среди крупных подвижных организмов эпибентоса можно наблюдать морских звезд Asterias amurensis (взрослые особи и молодь), Patiria pectenifera, Distolasterias nipon, серого и черного морских ежей Strongylocentrotus intermedius и Mesocentrotus nudus. Деревянные поверхности шхуны покрыты слоем детрита (местами до 1 см).

Работы по анализу заселения конструкции ИР-1 гидробионтами и изучения видового разнообразия околорифового пространства и подсчет их количества находится в стадии анализа.

2. Изучение видового разнообразия ихтиопланктона, зоопланктона и бентоса в б. Алексеева, пролив Рейнеке.

Гидродинамика акваторий вокруг островов во многом определяется особенностями гидрологии бухт, в непосредственной близости от которых они находятся. Остров Попова омывается водами Амурского залива, богатыми взвешенной органикой, что способствует накоплению илистых отложений вдоль их юго-восточного побережья, тогда как южные и юго-западные берега представлены большей частью песчаными отмелями и каменистыми осыпями. Акватории вокруг островов по характеру распределения ихтиопланктона и видовому составу икры и личинок, сходны с морскими бухтами, на что указывает их незначительная углубленность в сушу и отсутствие крупных водотоков.

Пробы ихтиопланктона были отобраны с трех участков: в проливе Рейнеке между о. Попова и о. Рейнеке и в бухте Алексеева (Рисунок 9).

Район 1 (42°55'41,81'' N; 131°42'55,36'' E) располагался в проливе Рейнеке. Глубина участка составляла 3 м, грунт был представлен камнями и галькой. Температура поверхности воды в летний период варьировала от 15,5 °С (в июне) до 25,4 °С (в августе).

Район 2 (42°59'01,99'' N; 131°43'30,64'' E) располагался в бухте Алексеева, в пределах участка, где в 2020 году были установлены искусственные рифовые конструкции для улучшения продуктивности морской экосистемы бухты Алексеева. Глубина участка составила 11 м, грунт – илисто-песчаный.

Район 3 (42°58'47,33'' N; 131°43'41,46'') находился в прибрежной части бухты Алексеева, где до 2015 г. располагался пояс макрофитов с густыми зарослями морской травы Zostera marina, позднее на участке произошла постепенная деградация фитоценоза. Глубина в месте отбора проб не превышала 1,5–2 м, грунт представлен галькой. В июне температура воды в бухте Алексеева составляла в среднем 17 °С. В июле достигала 21,0–26,3 °С; в августе температура не превышала 25,6 °С. Соленость поверхностных вод всех участков исследования была в пределах 30–32 ‰.

Пробы были отобраны горизонтальным тралением по стандартной методике в течение 10 минут, при скорости моторной лодки не более 5 км/час. Орудием лова служила сеть "Джеди" с диаметром входного отверстия 38 см и фильтрующим конусом из газа № 49.

Рис. 9. Карта-схема мест отбора проб ихтиопланктона на акватории островов Архипелага Императрицы Евгении: 1 – пролив Рейнеке, 2 – бух. Алексеева в районе установки искусственных рифов, 3 – прибрежный район бух. Алексеева.

В районе 1 и в районе 3 в июне–августе 2024 г. было обнаружено 8 видов рыб, принадлежащих к 4 семействам. В районе 2 было отмечено 9 видов из 4 семейств (таблица 1). В летние месяцы 2022 г. многочисленными компонентами ихтиопланктонного сообщества в исследуемых районах являлись южные мигранты (Konosirus punctatus и Engraulis japonicus). Наибольшее количество икринок (352 шт./лов) и личинок (106 экз./лов) было отмечено в июле в районе 2, при температуре воды на поверхности 21,0–22,0 °С. Нерест K. punctatus в зал. Петра Великого начинается обычно в конце июня — I декаде июля, когда прибрежные воды прогреваются до 17–19 °С, и протекает над глубинами 20–100 м. Икра E. japonicus всех стадий развития отмечалась в уловах с июня по август 2024 г. Численность икры на станциях варьировала от 150 до 1500 шт./лов. В пробах со всех трех районов наибольшая численность личинок E. japonicus наблюдалась в августе. Частота встречаемости достигала 100 %, было выловлено около 1500 экземпляров, размером TL 7,5–17,8 мм. Доля нормально развивающихся икринок на разных стадиях развития не оставалась величиной постоянной. Наибольшее количество мертвой икры приходится на I-ую стадию развития, мертвая икра на IV стадии не отмечена. В исследуемых районах были обнаружены четыре вида икры камбал: Limanda punctatissima (диаметр икры 0,75–0,78 мм, встречалась с июля по август, численность варьировала от 35 до 55 шт./лов, икра была на I–II и III стадии развития), L. aspera (диаметр икры 0,75–0,90 мм, была отмечена с июня по август, численность варьировала от 22 до 70 шт./лов, икра была с I по IV стадию развития), Glyptocephalus stelleri (икра была II и III стадии развития с диаметром 1,25–1,50 мм, встречалась с июля по август, численность икры не превышала 12 шт./лов) и Pseudopleuronectes herzensteini 115 икры: 0,80–0,92 мм, была отмечена только в июле в районе 1 и районе 2, численность варьировала от 15 до 22 шт./лов, икра была с I по IV стадию развития).